从混乱到有序的转变,本质上是工程项目管理系统(PMS)通过结构化控制和数据智能对工程全要素的重新整合。其“魔力”并非来自单一技术,而是通过以下核心逻辑实现的系统性变革:

一、破解混乱的根源

1. 信息碎片化 → 统一数字中枢

传统痛点:图纸版本混乱(如施工组用错Rev.3图纸)、沟通依赖微信群/邮件。

系统解法:

中央数据库锁定唯一有效文件(如:Autodesk Docs自动同步BIM最新版)。

所有沟通留痕(如:变更指令需在系统内审批才生效)。

2. 进度失控 → 动态推演引擎

案例:某地铁项目通过Primavera P6的资源平衡算法,发现原计划中“盾构机进场”与“基坑支护”存在资源冲突,自动调整时序避免停工。

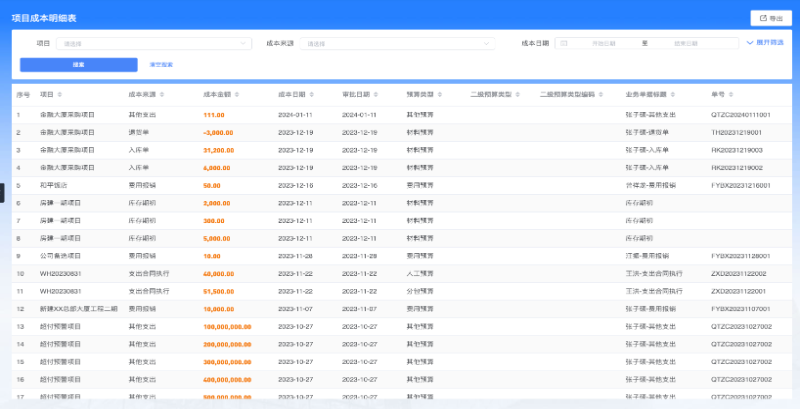

3. 成本黑洞 → 实时预警网络

典型场景:

当混凝土用量超过BIM算量5%时,系统自动冻结采购申请并触发审计流程。

通过OCR识别发票,对比合同价差并标记异常(如:砂石单价突涨20%)。

二、系统魔力的技术支柱

混乱源头 技术手段 实现效果

人为错误 自动化校验规则(如:钢筋搭接长度合规性检查) 错误率下降60%+

资源冲突 基于TOC(约束理论)的调度算法 设备利用率提升35%

风险滞后 大数据分析(如:历史事故库匹配当前地质数据) 风险响应速度提高5倍

三、从“人治”到“数治”的跃迁

标准化攻击混乱

将施工规范(如:GB50204混凝土验收标准)嵌入系统,验收时自动调取标准参数比对实测数据。

可视化撕裂信息壁垒

通过Power BI看板呈现:

成本偏差热力图(红色预警超支分包项)

安全巡检问题聚类分析(高频隐患点定位)

AI预判替代事后救火

案例:某桥梁项目用AI预测模型,提前7天预警主塔浇筑可能出现的蜂窝麻面,调整配比后避免返工。

四、用户感知最强的“魔法时刻”

手机扫二维码:工人扫码领取材料,系统自动扣减库存并关联至施工部位。

语音转工单:监理现场说“3号楼3层柱筋偏位”,AI生成整改单派发给班组。

无人机巡检:自动比对点云模型与BIM,生成偏差报告(精度2mm内)。

五、实施中的“反魔法”陷阱

过度定制化:某项目强行修改系统逻辑匹配老旧流程,导致效率不升反降。

解药:先做业务流程再造(BPR),再配置系统。

数据僵尸化:导入历史数据后未建立更新机制,3个月后系统失效。

解药:设置数据专员岗位,KPI与系统活跃度挂钩。

结语

工程项目管理系统的真正魔力,在于它用确定性对抗不确定性。当80%的常规决策(如进度调整、采购审批)由系统基于规则处理,管理团队便能聚焦20%的真正战略性挑战——这正是从混乱到有序的终极密码。

添加微信 获取更多干货