一、人工台账时代:被数据困住的工程管理

在传统工程管理中,“人工台账” 是项目运转的核心载体。从材料进场记录、施工进度报表到人员考勤数据,都依赖纸质表格或基础电子文档流转。这种模式曾支撑起无数工程项目,但随着建筑行业向精细化、规模化发展,其弊端逐渐凸显。

数据滞后是最大痛点。一栋写字楼的钢筋用量统计,需经过施工队填报、资料员汇总、项目经理审核等多环节,等数据最终呈现时,现场可能已出现材料短缺或积压。同时,人工录入易产生误差,一个小数点错位就可能导致成本核算偏差,甚至影响工程质量判断。

二、智能协同破局:让数据成为工程 “神经中枢”

工程管理系统的出现,彻底改变了这一局面。通过物联网设备自动采集现场数据,结合云端协同平台实现信息实时共享,项目管理从 “事后追溯” 转向 “实时管控”。

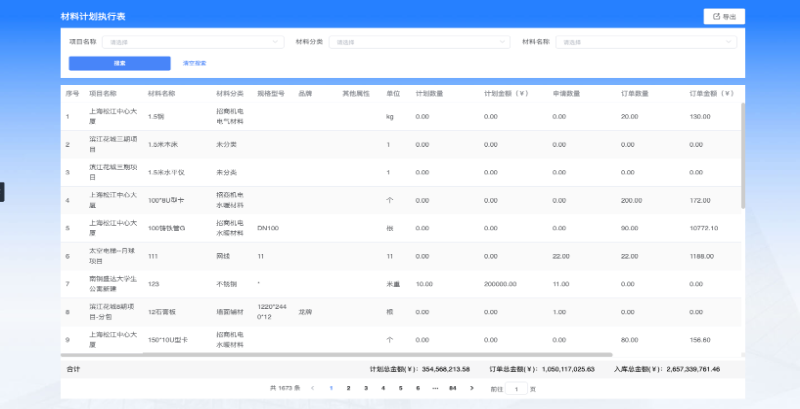

在进度管理上,系统可将施工计划拆解为具体任务,通过移动端实时更新完成情况。管理人员打开后台就能看到各楼栋的施工进度,当某环节出现延误时,系统会自动预警并推送至相关负责人。成本控制也实现了动态化,材料进场时扫码入库,数据同步关联预算系统,超支风险即时显现。

三、管理模式重构:从 “人盯人” 到 “系统驱动”

智能协同不仅是工具升级,更推动着管理逻辑的变革。过去依赖 “项目经理经验” 的决策模式,如今通过系统算法生成最优方案。例如在资源调配中,系统可根据施工节点、人员技能匹配度自动推荐班组,避免人为安排的主观性偏差。

协同效率的提升更为显著。设计方修改图纸后,系统会自动同步至施工、监理等所有相关方,并标记需要关注的变更点,省去了传统模式下反复开会沟通的时间。某商业综合体项目通过智能协同,将各参与方的沟通成本降低 40%,整体工期缩短了 15%。

四、未来已来:工程管理进入 “数字孪生” 新阶段

从人工台账到智能协同,本质是工程管理从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 的转型。如今,部分领先项目已引入数字孪生技术,在系统中构建与实体工程完全同步的虚拟模型,实现施工模拟、风险预判和运维优化。

这种变革不仅提升了单个项目的管理效率,更推动着整个行业的标准化发展。当数据成为可复用的资产,工程管理将进入更高效、更可控的新时代。

添加微信 获取更多干货