在传统工程管理模式中,设计图纸、施工进度、材料采购等数据往往分散在不同部门的 Excel 表格、纸质文件中,形成一个个 “信息孤岛”,导致协同效率低下。而以斗栱云为代表的工程管理系统,通过构建统一的数据中枢,实现项目全环节数据的无缝流转,让数据从 “沉睡状态” 转变为 “流动资产”。

一、数据连接:打破部门壁垒的 “数字桥梁”

数据打通的第一步,是建立跨部门的数据连接通道。斗栱云通过标准化数据接口,将设计单位的 CAD 图纸信息、施工单位的现场进度数据、监理单位的验收记录整合到同一平台。比如某地铁项目中,设计单位在系统内上传最新版管线图纸后,施工团队的移动端会即时收到更新提醒,同时系统自动比对新旧图纸差异,用红色标注变更区域。这一功能让图纸交底时间从原本的 3 天缩短至 4 小时,彻底解决了 “图纸版本混乱、信息传递滞后” 的问题。

二、数据流转:全周期业务的 “自动串联”

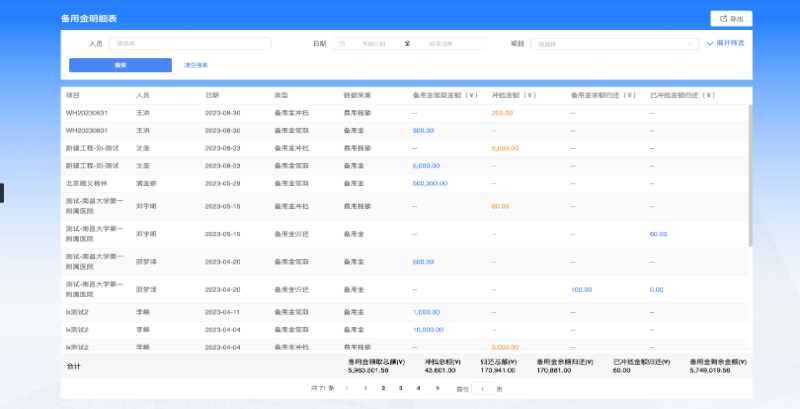

数据打通不仅是简单的存储整合,更要实现业务流程的自动串联。斗栱云以 “业务场景” 为线索,让数据跟着流程走。在材料管理环节,当采购部门在系统中提交材料进场申请后,数据会自动同步至质量检测模块,生成送检任务单;检测合格后,数据又流转至仓库管理模块,触发入库登记流程。某商业大厦项目通过这种数据自动流转,让材料从进场到入库的审批时间减少 60%,避免了因数据脱节导致的材料积压问题。

三、数据应用:从 “数据堆积” 到 “决策支撑”

打通数据的最终目的是发挥数据价值。斗栱云通过数据建模分析,将分散数据转化为决策依据。系统会自动关联施工进度、材料消耗和人员投入数据,生成项目健康度报告。当某桥梁项目的混凝土用量超出进度对应比例时,系统会自动调取材料进场记录和施工日志,排查是否存在浪费或施工偏差。这种数据应用模式,让项目管理人员能快速定位问题根源,改变了过去 “凭经验判断” 的决策方式。

斗栱云的实践证明,工程管理系统打通数据并非技术层面的简单拼接,而是通过重构业务流程,让数据成为串联各环节的核心纽带。当数据在设计、施工、验收等环节自由流动时,项目管理才能真正实现从 “被动协调” 到 “主动协同” 的转变。

添加微信 获取更多干货