在工程项目管理领域,传统依赖经验的决策模式已难以应对复杂项目的挑战。工程项目管理系统积累的海量数据,通过专业分析转化为决策依据,正成为提升项目成功率的关键。这种数据驱动模式,能让管理从 “拍脑袋” 走向 “靠数据”,带来显著的管理升级。

数据分析的核心价值:穿透管理迷雾

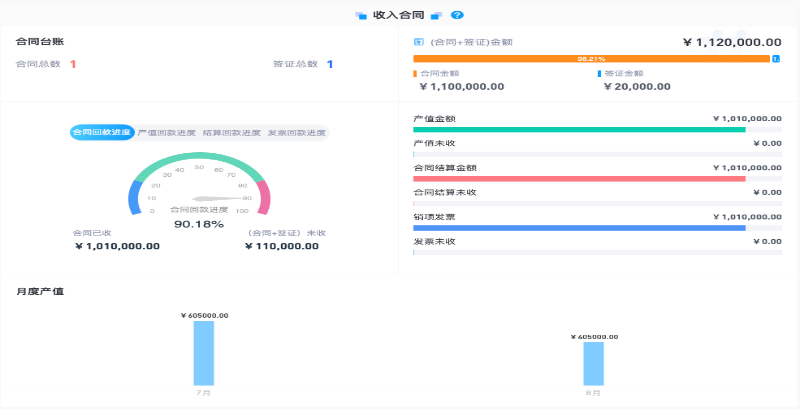

工程项目管理系统的数据分析,首先体现在打破信息壁垒,实现管理透明化。系统整合进度、成本、质量等多维度数据,通过可视化仪表盘直观呈现项目状态:甘特图动态显示关键路径延误风险,成本热力图标注超支分项,质量雷达图暴露高频问题环节。某 EPC 项目通过数据分析发现,“钢结构吊装” 工序虽进度正常,但人力成本远超同类项目,追溯后发现是班组技能等级与工序要求不匹配,及时更换班组后节省成本 12%。

其次,数据分析能挖掘隐性关联,提前预警潜在风险。系统通过算法识别数据间的隐藏关系,如 “雨天施工天数增加 3 天→混凝土强度检测合格率下降 8%”,当触发阈值时自动推送干预建议。某桥梁项目借此提前 7 天预判到汛期可能导致的桩基施工延误,提前储备防雨设备,将工期影响缩减至 1 天。

实践场景:全流程数据决策落地

1. 进度管理:动态优化关键路径

系统对历史进度数据建模,计算各工序的 “标准工期浮动区间”。某商业综合体项目中,数据分析发现 “幕墙安装” 实际工期总是比计划长 15%,追溯原因是材料进场与安装班组衔接不畅。基于此调整计划,将材料到场时间提前 2 天,使该工序工期达标率从 68% 提升至 95%。同时,通过实时进度数据与计划比对,自动生成赶工方案,如某地铁项目在隧道施工滞后时,系统计算出 “增加夜班班组 + 优化爆破参数” 组合方案,比人工制定的方案缩短赶工周期 30%。

2. 成本控制:精准锁定浪费源头

数据分析能实现成本的颗粒化管控。某市政项目通过系统分析近 3 年数据,发现 “临时设施搭设” 成本年增幅达 18%,远超行业平均水平。进一步拆解数据后,发现是临建材料重复采购导致浪费,随即推行 “材料周转共享平台”,使该分项成本下降 23%。在变更管理中,系统通过比对历史变更数据,自动标记 “变更理由模糊”“单价异常” 的签证单,某医院项目借此拦截不合理变更 3 笔,涉及金额超 50 万元。

3. 资源调度:人材机最优配置

系统通过分析资源使用数据,建立 “资源效率模型”。某建筑集团发现,A 区域塔吊利用率仅 60%,而 B 区域频繁出现设备短缺,通过跨项目调度使整体利用率提升至 85%。在劳务管理中,系统根据工人技能数据与工序需求匹配,某住宅项目将 “砌筑班组” 按熟练度分级排班,使砌筑效率提升 15%,减少窝工成本 8 万元。

落地关键:从数据到行动的闭环

数据分析的价值最终要靠落地体现。某央企建立 “数据分析师 + 项目经理” 协同机制:分析师负责解读系统数据,输出《风险预警报告》;项目经理结合现场实际制定行动方案,执行后将结果反馈至系统,形成 “分析 - 决策 - 执行 - 复盘” 的闭环。该机制使旗下项目的平均超支率从 12% 降至 5%,工期达标率从 75% 提升至 89%。

工程项目管理系统的数据分析,不是简单的数字统计,而是通过数据洞察管理本质。当数据能精准回答 “为什么滞后”“如何优化”“风险在哪里” 时,决策就有了坚实基础,这正是数字化管理超越传统模式的核心竞争力。

添加微信 获取更多干货