EPC 总承包模式涉及设计、采购、施工等多环节,参与方包括业主、总包商、分包商、供应商等,各方信息孤岛、流程割裂是导致成本超支、效率低下的主要原因。工程管理系统通过数字化协同架构,打破传统壁垒,实现多方数据互联与流程贯通,成为降本增效的核心引擎。

数据互通:构建协同基础

工程管理系统以统一的数据标准为核心,打通各参与方的信息通道。系统接入 BIM 模型的构件级成本数据、供应商的物资价格库、施工班组的进度日报等多源信息,形成动态更新的项目数据中台。例如,某石化 EPC 项目通过系统实现设计院的 BIM 模型与施工单位的进度计划自动关联,当设计变更发生时,系统 10 分钟内同步推送至施工、采购等相关方,避免因信息滞后导致的返工,仅此一项使变更处理效率提升 60%。

流程优化:缩短协同链路

1. 跨组织审批自动化

系统将传统的线下签字流程转化为电子审批链,针对采购合同、进度款支付等关键环节,预设审批规则与权限矩阵。分包商提交的进度签证单通过 OCR 识别自动匹配合同条款,系统智能判断合规性后推送至总包商审核,平均审批周期从 5 天压缩至 8 小时,减少了人为干预带来的延迟。

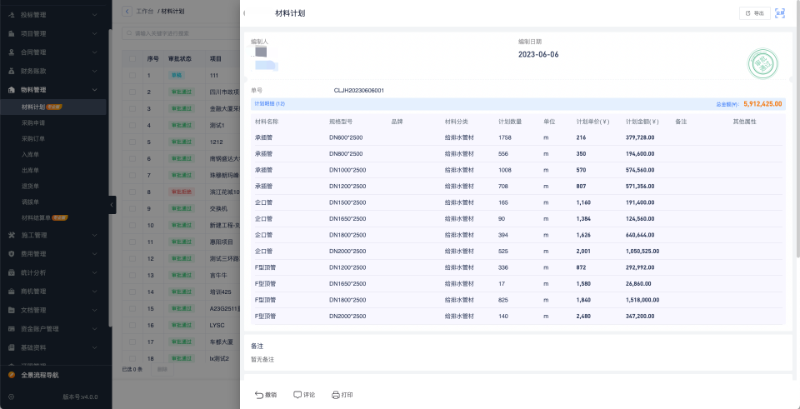

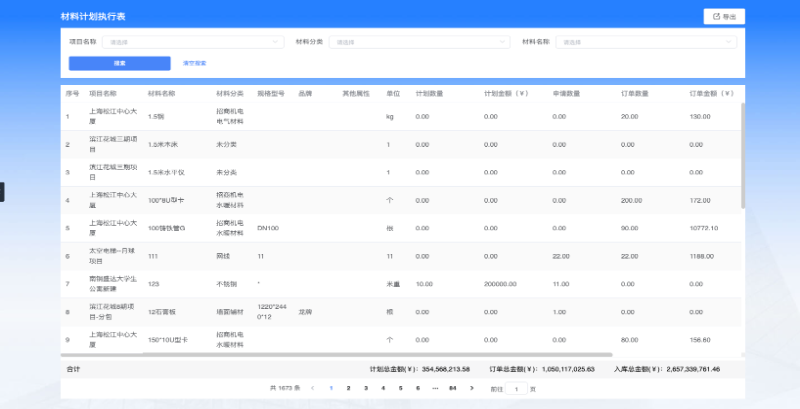

2. 供应链协同可视化

系统对接供应商的 ERP 系统,实时展示材料生产、运输、入库状态。当钢筋等关键物资库存低于预警值时,自动触发采购补单并同步至施工单位调整作业计划。某市政 EPC 项目通过该功能,使材料库存周转率提升 35%,避免了因缺货导致的工期延误,间接降低成本约 8%。

智能协同:提升决策效率

系统内置的 AI 算法为多方协同提供决策支持。基于历史数据训练的资源调配模型,可根据施工进度自动计算各分包商的人员、设备需求,生成最优调配方案。在某高铁站 EPC 项目中,系统预测到钢结构安装与机电预埋存在交叉作业冲突,自动向总包商、钢结构分包商推送错峰施工建议,减少窝工损失 200 余万元。此外,系统的移动端功能支持各方在施工现场实时上传质量验收照片、签署电子文件,使问题闭环时间缩短 50%。

实战验证:某光伏 EPC 项目的成效

该项目涵盖 20 家分包商、53 家材料供应商,通过工程管理系统实现全流程协同后,设计 - 采购 - 施工的衔接时间缩短 40 天,多方协同导致的沟通成本降低 32%,项目总造价较预算节约 6.8%。其中,供应商交货及时率从 78% 提升至 96%,施工工序衔接效率提升 50%,充分验证了系统在多方协同中的降本增效价值。

工程管理系统通过数据互联、流程重构与智能赋能,将 EPC 模式的集成优势转化为实际效益,成为破解多方协同难题的关键工具,推动工程建设向高效化、精细化转型。

添加微信 获取更多干货